一起了解下HLTV Rating3.0开发背后的故事吧。

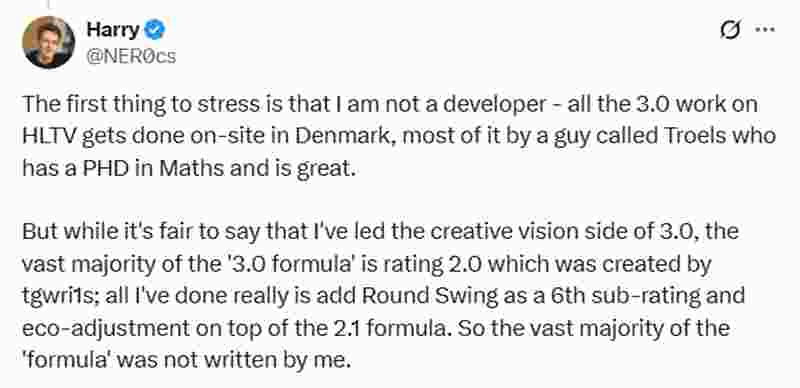

近日HLTV对旗下的Rating3.0系统进行了更新,而在更新之后,VRS专业分析师Udknud向NER0(传言HLTV Rating系统的主要负责人)提出了疑问:

你只是对外发声的门面,还是HLTV Rating系统的主要乃至唯一设计/开发者?

HLTV Rating系统背后的设计团队规模有多大?你们会在多大程度上听取电竞圈的意见?比如,会不会咨询职业选手,了解他们认为哪些选手特质具有影响力?

在模型开发过程中,有没有其他人理应和你获得同等的认可?(或许他们不愿公开露面,这点我能理解)

能否透露一下HLTV Rating的设计过程?如果用一个区间来形容,是更偏向“HLTVRating不如改叫NER0 Rating(暗示个人主导)”,还是“HLTV Rating是真正的协作成果,且体现了职业选手对有影响力选手的共识”?

我之所以好奇,是因为HLTV的其他发言人给人的感觉是,当前的HLTV Rating几乎是你一个人的成果。但希望有其他人能对你的观点提出质疑和挑战?

是谁在监督你,对你的观点提出质疑呢?比如RS值这个指标是怎么来的?

另外,HLTV Rating的代码什么时候会开源,让其他数据爱好者能真正对设计提出挑战?

对于Udknud的疑问,NER0也做出了长篇回应:

首先必须强调的是,我不是开发者:HLTV Rating3.0版本的所有技术工作都在丹麦总部进行,大部分工作由一位名叫Troels的数学博士负责,他非常专业。

虽然可以说我主导了Rating3.0版本的创意方向,但3.0公式的主体其实源自Rating2.0版本,而2.0版本是由tgwri1s创建的。我真正做的,只是在2.1版本的基础上,新增了RS值(Round Swing,回合影响值)”作为第六项子Rating,并加入了经济调整机制。所以,公式的绝大部分都不是我编写的。

我曾和一些职业选手、教练简短交流过相关问题,但他们日程非常繁忙,没有时间兼任数据顾问(而且大多数人也不愿这么做,如果一位注重数据的教练或指挥研究出了某种分析方法,他们更倾向于留给自己的队伍用,而不是分享给整个HLTV)。

“回合走向影响”与LeetifyRating(另一款CS数据Rating工具)非常相似,两者都基于@peterxeno发表的一篇关于“胜率贡献值(win probability added)”的论文(论文链接:https://researchgate.net/publication/350197461_Valuing_Player_Actions_in_Counter-Strike_Global_Offensive),这篇论文提出了一种为选手各项动作赋予价值的独特方法。这个指标不是我凭空想出来的,它已经存在一段时间了。

显然,认为这种规模的综合Rating能完全“客观”是不切实际的。但我们自始至终都采用数据驱动的方法,参考哪些因素能预测回合胜率(rw%)、地图胜率(map win%),以及长期的个人表现数据。Striker和tgwri1s参与了Rating3.0的α测试和β测试,并提供了反馈;此外,在Rating3.0发布后,我们也根据我信任的行业公众人物的反馈对其进行了优化。

K/D确实可以被视为客观指标,但没人用它是有原因的:它的参考价值太低。不过,对于更喜欢这类原始数据的人来说,K/D、ADR(平均伤害值)、KPR(每回合击杀数)等任何他们认为“更优”的基础客观指标,现在依然可以查看(尽管我显然不认同这些指标更优)。正如@smartbackwards和@n0miun所证明的,只要能通过HLTV获取比赛demo,并使用awpy这类解析工具,任何人都能随时设计自己的Rating系统。

用单一Rating涵盖所有维度确实不可能,但HLTV从发布Rating1.0版本时就选择了这条路,而且这套系统或许可以一直迭代改进下去。对于普通观众来说,在赛事或比赛结束后,快速扫一眼红色或绿色的Rating数字,其实有很大的参考价值。当然,和所有关注比赛的粉丝或专业人士一样,我们内部不仅会看最终Rating,也会关注Rating的构成细节。但我认为,不能因为这件事很难,就干脆不去做。

我经常被问到代码开源的问题,这里统一说明两点:1.不存在所谓“可泄露的公式”,现在的Rating系统远比这复杂,比如经济调整和回合走向影响会用到每张地图的平均值等,无法用简单公式概括;2.这件事我说了不算,远远超出了我的职权范围。

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(10)

最新评论(10)