Valve地区排名(VRS)近来引发了大量争议。部分粉丝与选手认为该体系不公,且极易被滥用;另一些人则认为,它是CS迈向真正职业化体系的关键一步。外媒bo3.gg发布文章,深入剖析了VRS系统的各项社区热议之处、

“Valve取缔了封闭联赛,却自建了新的封闭体系”?事实并非如此

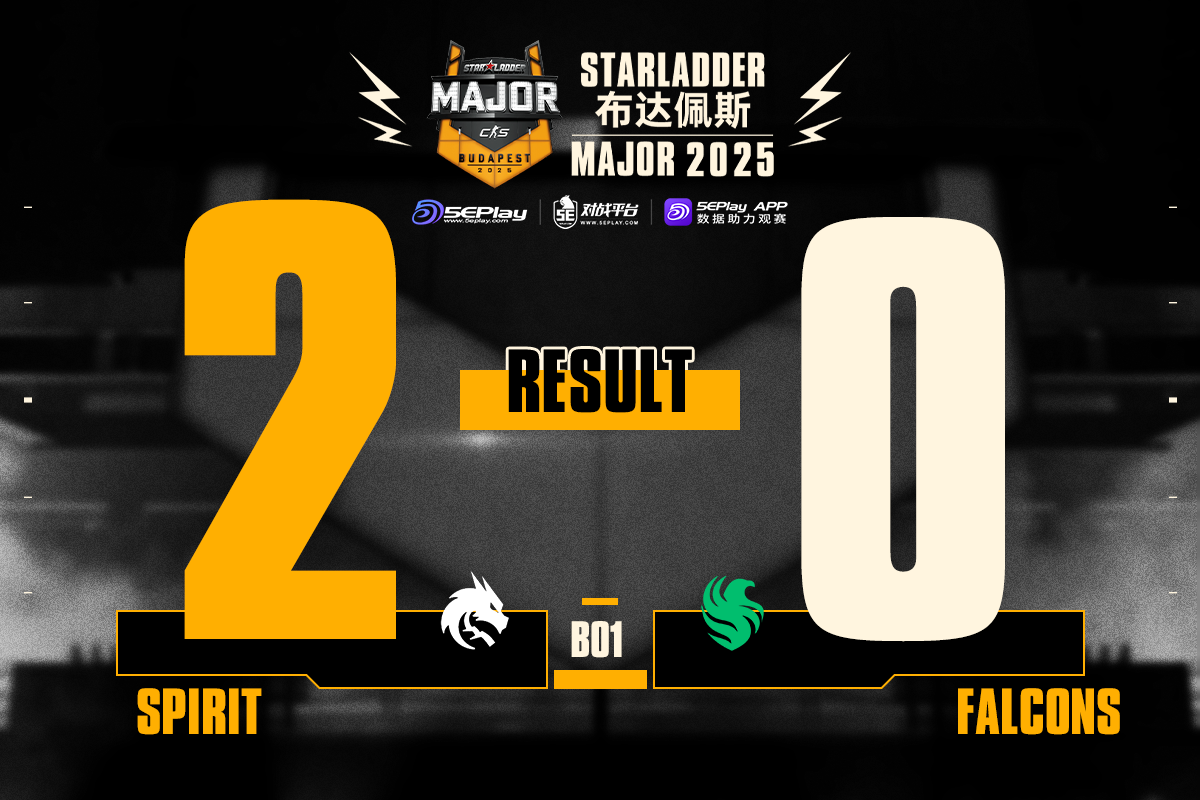

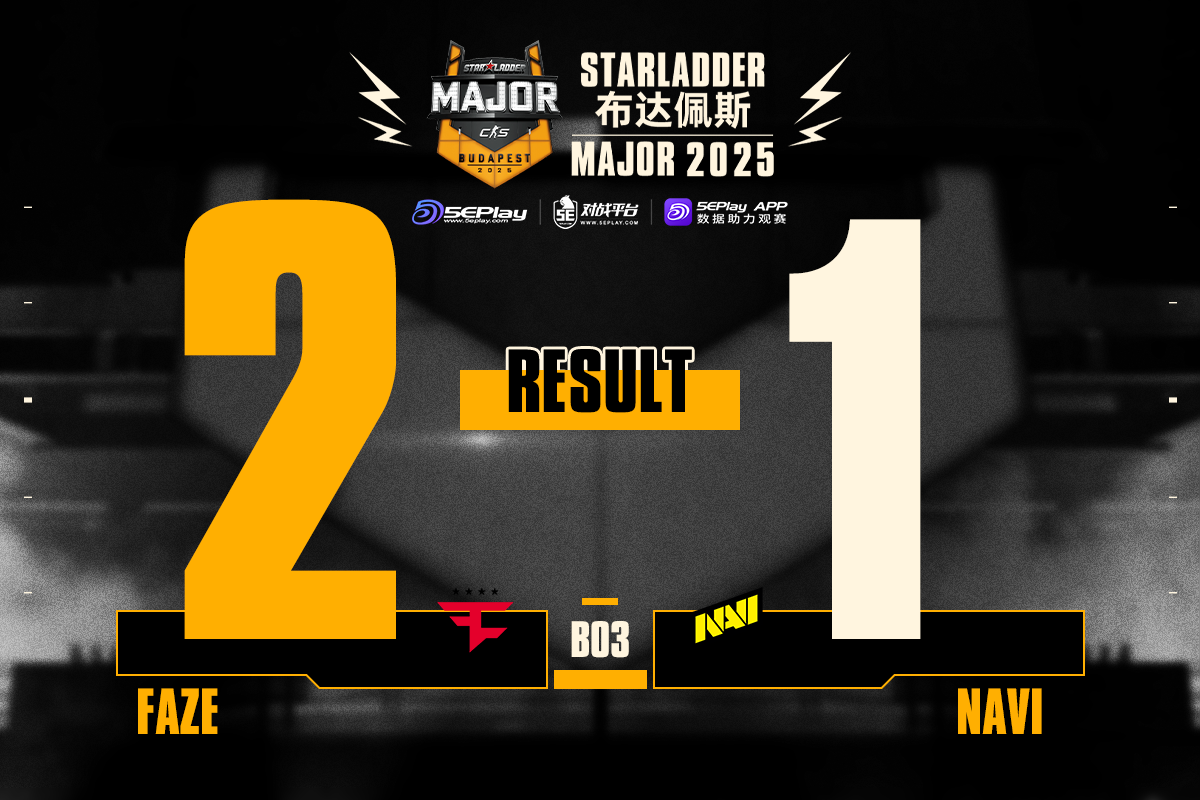

最主流的质疑声之一是“Valve本想废除封闭联赛,最终却打造了属于自己的封闭体系”,但这与事实不符。若观察下一届Major的参赛名单,就能明显发现队伍构成的巨大变化:不仅涌现出众多新俱乐部,还有几支老牌队伍未能获得资格。

仅在欧洲地区,与上一届Major相比就新增了6支队伍:

- ![]() Astralis

Astralis

- ![]() Liquid(奥斯汀Major Liquid代表美洲区出战)

Liquid(奥斯汀Major Liquid代表美洲区出战)

- ![]() fnatic

fnatic

其他地区也出现了新面孔:

美洲地区:![]() Passion UA、

Passion UA、![]() RED Canids

RED Canids

在32支Major参赛队伍中,共有9支(Liquid仅为赛区变更)是上一届未出现的新队伍。这一数据证明VRS体系并非封闭。队伍迭代频繁,新势力不断涌现。

然而,仍有不少赛事反复邀请同一批队伍。核心问题并非出在VRS本身,而是赛事主办方的邀请机制。例如,2025年7月曾出现6项大型赛事几乎同时发放邀请的情况:

2025 BLAST 赏金赛S2

ESL职业联赛S22

FISSURE 裂变天地 2赛事

2025 BLAST 伦敦公开赛

2025 CAC

2025 StarLadder秋季赛

这导致部分队伍凭邀请自动获得多场赛事资格,挤占了其他队伍的机会。这是赛程安排与邀请机制的问题,而非VRS的缺陷。显然,VRS体系本身保持开放,目前唯一的不足是大型赛事的公开预选赛数量过少。

“队伍赢了比赛还会丢分”?确实如此,但这很正常

许多粉丝无法理解“为何有些队伍赢了比赛,VRS积分反而减少”。答案藏在VRS基于ELO算法的积分规则中。

VRS积分计算会综合考量多个因素:获得的奖金金额、对手实力水平、比赛重要程度、近期竞技状态以及参赛场次数量。

若一支队伍击败的对手实力远弱于自己,积分增长可能微乎其微,甚至出现小幅负增长。这是因为体系默认“这支队伍本就该赢”,其积分已达到当前阶段的上限。

此外,若排名相近的对手取得更具含金量的胜利,或旧赛事成绩随新赛事推进权重降低,队伍也可能面临积分下滑。尽管这种情况看似反常,但本质是正常的数学计算结果。它仅意味着“队伍已处于顶尖水平,除非击败更强对手,否则积分难有大幅提升”。

“处于邀请边缘的队伍晋级过于容易?”以![]() Virtus.pro为例

Virtus.pro为例

另一项质疑是“部分队伍仅靠频繁获得赛事邀请,就能轻松拿到Major资格”,许多人以Virtus.pro为例。他们差一点就晋级Major,若不是ESL职业联赛前遭遇签证问题,大概率已成功晋级。

他们的积分主要来自以下赛事成绩:

BLAST.tv 奥斯汀Major:第二阶段3胜0负,第三阶段2胜3负

FISSURE 裂变天地2赛事:瑞士轮2胜3负

2025 IEM 科隆站:击败高排名队伍![]() TYLOO

TYLOO

BLAST 赏金赛淘汰赛

PGL 阿斯塔纳站:高位收官,斩获超3万美元奖金

这些成绩为他们带来了稳定的排名与奖金,因此其VRS排名的合理性毋庸置疑。积分是凭实力挣来的。问题的核心仍在于“单月赛事邀请过多”:他们凭邀请获得了FISSURE、科隆站、BLAST赏金赛、电竞世界杯、BLAST 伦敦公开赛、ESL职业联赛等多场赛事资格,排名自然稳固。并非体系存在漏洞,而是新队伍可参与的公开预选赛太少。

“线下赛积分太难刷,成本太高?”确实如此,但这是体系的一部分

许多中小型队伍表示,要参加足够多的线下赛来刷分,成本过高。而事实是,线下赛的权重本就高于线上赛。这一设定合情合理。线下赛能检验队伍在压力下的真实实力,因此Valve赋予其更高的积分权重,但参赛旅行的成本确实高昂。

例如,fnatic为参加美国Fragadelphia等赛事,投入了约3万美元差旅费。他们需要这些线下赛积分,却同时付出了时间与金钱的双重代价。相比之下,Passion UA的策略则更为明智:

他们明确“需要线下赛胜利”的目标,选择参加小型本土线下赛而非远赴外地:DraculaN S2以及里加公开赛S1。

最终他们凭借9场线下赛胜利,成功大幅提升VRS排名,晋级Major第二阶段。

fnatic、![]() OG、

OG、![]() 9INE等队伍也尝试过类似路径,却因投入过高、收益有限而效果不佳。这不仅关乎资金,更考验队伍的运营策略。

9INE等队伍也尝试过类似路径,却因投入过高、收益有限而效果不佳。这不仅关乎资金,更考验队伍的运营策略。

NIP是另一个典型案例:他们在2025年初组建新阵容,从零起步,仅参加了科隆站、Fragadelphia、StarLadder等少数几场大型赛事,便成功晋级Major。短短8个月内,NIP从无排名一路冲进Major。这证明只要运营得当,VRS体系对新队伍而言是开放且可行的。

此外,排名体系仅要求“近期10场线下赛胜利”,而非100场。因此过度参赛并无益处,比赛质量远比数量重要。

如何解决核心问题?

当前最关键的问题在于“赛事邀请机制”:单次发放的邀请过多,而公开预选赛数量过少。

更优的赛事选拔体系可参考以下方案:

1. 50%的参赛名额直接发放邀请

2. 25%的名额通过封闭预选赛决出

3. 25%的名额通过公开预选赛产生

这一模式能让新队伍获得更多曝光机会,让赛事生态更具活力。而另一个可行思路是恢复此前的Major排名预选赛(MRQ)机制,例如:

- 75%的Major名额依据VRS排名分配

- 剩余25%的名额(如欧洲赛区的4个名额),通过“排名13-20位队伍参与的专属线下赛事”决出

这种方式既能避免顶尖队伍因偶然的BO1失利(如此前的GamerLegion、Astralis)错失资格,也能为其他队伍提供真正的晋级机会。

Valve地区排名(VRS)体系并非完美,但它正将CS推向正确的方向。它更开放、更依赖数据支撑,且奖励长期稳定发挥的队伍,而非仅靠运气的昙花一现。多数批评声源于不理解排名规则或不愿深入了解规则,VRS体系并未崩坏,只是与以往不同。它正在为CS构建更职业化的未来之路。

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(5)

最新评论(5)