本文来自Thorin专栏。

Major曾是CS的巅峰盛会,如今却因赛制漏洞沦为笑柄,那些本可成就的传奇叙事正从这些本可修正的规则缺陷中流失。

BLAST 奥斯汀Major的Legacy战队

Valve旗下的Major虽被视为CS的“世界锦标赛”,但其赛制设计存在根本性缺陷,使赛事结果比普通赛事更依赖运气。更讽刺的是,如今它已沦为CS赛事体系中最糟糕的S级赛事——其他所有赛事主办方都已采用全BO3小组赛+BO5决赛的赛制。

本文将剖析现行赛制的弊端,并证明Valve只需借鉴其它赛事的成熟经验,即可通过简单调整让Major重登世界顶级赛事之巅。

Major源起

当Valve首次为CS引入官方Major时,游戏再度进入一线行列——此前因CS:GO似乎被视作系列弃子(类似被锁在阁楼的CS:Source),许多人已放弃或对游戏失去兴趣,而赛事奖金(以及多年后的贴纸收入)让CS在经济层面有了前所未有的合法性。在CS1.6时代,Major是非官方的,由社区决定;而Valve为新CS正名,打造了真正的世界冠军头衔。

多年来,Major的地位凌驾于所有其它赛事。卡托维兹和科隆最初凭借Major身份成为史诗级盛会,直到多年后,在与Valve的一系列风波后,这些赛事才脱离Major光环成为声望级赛事(prestige events)——我用这个词特指那两项赛事与Major,它们共同构成年度最重要的冠军荣誉。

2015年ESL One 科隆站

到2016年,Major奖金池已达不可思议的高度:总奖金突破百万美元,冠军奖金至今仍保持50万美元。而在2025年,当其它赛事纷纷革新时,Major却成了赛事体系中最糟糕的S级赛事——赛制停留在过去,甚至包含一些似乎只有Valve坚持的落后设计。

尽管Major的名号与地位仍足以定义职业选手的生涯,但它的晋级机制和赛制已落后于巡回赛其它赛事。想想上届Major的重头戏,其精彩程度甚至不及卡托维兹站(即将改为克拉科夫)、科隆站,甚至普通的IEM 墨尔本站。

毫无意义的BO1

BO1是2000年代CS诞生初期的产物——那时电竞尚未职业化,选手没有薪水,整个赛事仅持续三天。我从未听过任何现代粉丝或职业选手能说出BO1的哪怕一个优点,除了赛程安排上的便利。BO1本质上是为节省时间与成本的妥协方案:当赛事主办方需要在一天内筛选出晋级队伍,或无力承担更多场馆租赁费用(赛事最昂贵的部分)时,BO1是无奈之选。

如今BO1已无存在必要,反而成为精彩比赛的阻碍。若担心赛程紧张,Major完全可以取消新增的第三阶段瑞士轮,回归两阶段瑞士轮+原有淘汰赛。事实证明,第一阶段赛事的精彩程度堪比CCT,这一阶段的队伍大多沦为背景板,毫无悬念地出局。

第一阶段没有任何一支队伍晋级淘汰赛,而随着MRQ规则调整,顶尖战队似乎都将通过巡回赛积分晋级——这意味着第一阶段甚至无法成为筛选遗珠的“渔网”。

BLAST 奥斯汀Major的Nemiga战队

支持BO1的人(我怀疑他们只是伪装成“为弱者发声”的愤世嫉俗者,实则偏爱特定黑马)总是说,BO1爆冷带来的戏剧性是观众的最爱。但这种观点极其自私短视。

通过escharts等数据平台可证实,重大爆冷后的对阵场次观看量,远低于任何顶级战队的对决。即使是一场乏味的![]() FURIA vs

FURIA vs ![]() Natus Vincere淘汰赛,也比

Natus Vincere淘汰赛,也比![]() Legacy vs

Legacy vs ![]() 3DMAX吸引更多观众。所谓的“黑马效应”根本不存在。在这个依赖流量的行业,BO1显然损害了Major及其后续阶段的吸引力。

3DMAX吸引更多观众。所谓的“黑马效应”根本不存在。在这个依赖流量的行业,BO1显然损害了Major及其后续阶段的吸引力。

若将Major视为“世界锦标赛”——理论上决定年度最强战队的赛事,那么“弱队爆冷晋级”的叙事就显得荒谬。这不是选秀真人秀,无需同情“逆袭的无名之辈”;CS电竞不是慈善事业,而是世界顶尖选手争夺统治权的残酷战场。

BO3才是正道

即使你追求“爆冷的刺激”,难道不希望这些爆冷是真正的实力体现,而非被质疑为“运气产物”?实现这一目标的最佳方式,是将决赛前的所有比赛改为BO3。如果Legacy在BO3中击败![]() Vitality,那么Vitality将无法用“状态起伏”作为借口,

Vitality,那么Vitality将无法用“状态起伏”作为借口,![]() Legacy也将像2013年Dosia的

Legacy也将像2013年Dosia的![]() Virtus.pro终结

Virtus.pro终结![]() Ninjas in Pyjamas 87连胜那样,成为“弑神者”载入史册。

Ninjas in Pyjamas 87连胜那样,成为“弑神者”载入史册。

但现实是:Vitality在BO1中输给一支名不见经传的队伍(Legacy刚打完两个阶段的赛事,而Vitality已数周未打正式比赛),这种“离谱爆冷”与Vitality在该阶段其他比赛的表现(平均每图仅让对手拿5分)判若两队,很容易被视为偶然。

BLAST 奥斯汀Major的Legacy战队

BO3的优势不仅在于“至少多一张地图决定胜负”,更在于地图BP的策略差异。许多人天真地认为BO1等同于BO3中的某一张地图,但实际上只有BO3的决胜图可作类比——而在决胜图中,弱队很少有机会登场,因为强队通常能在自己选择的地图上直接横扫。即便如此,决胜图中双方也已通过前两张地图热身。而BO1中,一支队伍可能仅用13回合就被淘汰!

BO3的BP阶段,弱队的地图池短板会被放大——由于只能Ban一张地图,弱队不得不将最差地图留给强队(强队往往拥有更深的地图池,可针对性选图)。而在BO1中,双方各Ban三张地图,弱队可提前排除半数地图池,掩盖大部分短板。

因此,弱队可能只是“被赛制掩盖了弱点”才显得强大。而这些阶段最终决定的是什么?谁能进入淘汰赛。你为了“单场爆冷的廉价刺激”,牺牲了淘汰赛的质量——那些仅靠BO1爆冷晋级的队伍,在BO3淘汰赛中往往毫无作为。

Jon Jones vs. Alexander Gustaffson(MMA对决)

锦标赛的回合

在综合格斗(MMA)和网球等运动中,赛制本身就体现了赛事的重要性。网球ATP1000大师赛(仅次于大满贯)仅采用BO3,而大满贯(相当于CS的Major)则改用BO5——这明确传达出“大满贯是定义职业生涯的赛事”。

UFC中,主赛和冠军战会从标准的三回合改为五回合,第四、五回合被称为“冠军回合”——因为它们要求选手突破极限,挖掘前所未有的潜力。这些设计成功展现了“谁是最强者”,并催生了无数经典对决。

任何三回合的比赛,无论多精彩,都无法与五回合冠军战相提并论。同理,ATP1000的BO3决赛,也远不及2009年澳网费德勒 vs 纳达尔的BO5史诗对决。

试想:IEM 墨尔本站决赛中,![]() Falcons在第五张地图的冠军点上被Vitality逆转,这场比赛的精彩程度,远超近期Major决赛中

Falcons在第五张地图的冠军点上被Vitality逆转,这场比赛的精彩程度,远超近期Major决赛中![]() The MongolZ与Vitality的较量——后者虽赢下首图,却被连扳两图,奖杯归属毫无悬念。

The MongolZ与Vitality的较量——后者虽赢下首图,却被连扳两图,奖杯归属毫无悬念。

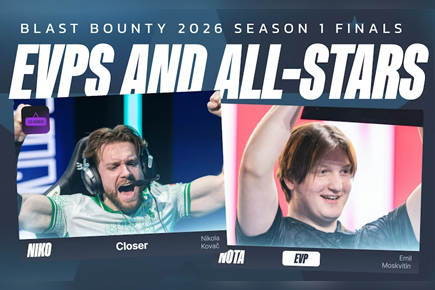

新的黄金标准

BO5决赛已成为CS决赛的新标杆——正如所有S级赛事都采用BO3小组赛,它们也纷纷改用BO5决赛,赛事品质因此大幅提升。此前反对BO5的主要理由(比赛时间过长)已因MR12的出现而显著弱化。

这一现象可类比FPS电竞史的其他赛制变革:《雷神之锤3》时期,BO3决赛是主流(单场对决仅15分钟);《雷神之锤在线版》发布后,单场时限缩短至10分钟,BO3突然显得不足以决定冠军,BO5迅速成为新标杆并沿用至今。

BO5更全面地考验队伍的地图池——这一论点贯穿全文——从而更准确地筛选出整体更强的队伍。单张地图的偶然翻盘不再能让弱队接近冠军,它们必须付出更多努力才能赢得系列赛。这不正是总决赛的核心目的吗?正如小组赛中弱队若BO3击败强队会被认可,若总决赛中弱队能在BO5中赢下三场,争议也会大大减少!

有人用归谬法反驳:“若BO5更好,那BO7岂不更能催生伟大?”这种观点要么幼稚要么无知——选手会极度疲劳,赛事直播可能从3-4小时延长到9小时,这在物流和经济上完全不可行,反而证明BO5是合理上限。

晋级机制的意义何在?

我曾为VRS的发布欢呼,其核心理念与网球等运动相似:基于巡回赛成绩的排名,确保顶尖战队直通Major,避免上届Major冠军爆冷无缘下届Major的情况。这保证了Major拥有巡回赛最强的参赛阵容。

现行模式却充满变数和无意义爆冷,破坏了后续阶段的观赏性。例如![]() GamerLegion在赛前是每站赛事的淘汰赛竞争者,世界排名第9(HLTV),却不得不参加线上MRQ,在BO1中与那些BO3无法击败自己、线下赛更无胜算的队伍赌上晋级资格——只为获得参加线下赛的权利,而该线下赛却要用BO1筛选进入BO3淘汰赛的队伍。

GamerLegion在赛前是每站赛事的淘汰赛竞争者,世界排名第9(HLTV),却不得不参加线上MRQ,在BO1中与那些BO3无法击败自己、线下赛更无胜算的队伍赌上晋级资格——只为获得参加线下赛的权利,而该线下赛却要用BO1筛选进入BO3淘汰赛的队伍。

GamerLegion晋级IEM 达拉斯站淘汰赛

同理,![]() Astralis赛季表现起伏,末期状态回升至HLTV排名第12,看似具备淘汰赛潜力,却连Major都未能晋级。而全世界只能看着美洲和亚洲的无名战队打一些注定无法晋级淘汰赛的比赛,他们的表现也不会在巡回赛其它赛事中复制。

Astralis赛季表现起伏,末期状态回升至HLTV排名第12,看似具备淘汰赛潜力,却连Major都未能晋级。而全世界只能看着美洲和亚洲的无名战队打一些注定无法晋级淘汰赛的比赛,他们的表现也不会在巡回赛其它赛事中复制。

巡回赛的其他主办方早已找到解决方案:ESL会用HLTV排名筛选卡托维兹和科隆的参赛队伍,确保顶尖战队参赛,次一级队伍通过线下BO3争取席位。Valve再次选择了比业界成熟方案更落后的赛制。

靠运气决定的世界冠军

最令人遗憾的是,其他游戏的Major赛制已遥遥领先:

-Dota2的国际邀请赛(TI)采用16队双败淘汰BO3+BO5决赛;

-即使被CS玩家嘲讽为“新手游戏”的《英雄联盟》,其即将到来的MSI(季中邀请赛)也采用8队双败淘汰,全程BO5(考虑到MOBA与FPS的机制差异,其BO5相当于CS的BO3);

-被CS玩家称为“儿童游戏”的VALORANT,其VCT冠军赛(相当于CS Major)采用双败淘汰全BO3+BO5决赛。

VALORANT 2024 VCT冠军赛

CS巡回赛的其它赛事已指明方向,Major只需简单调整即可重登巅峰。给CS一个顶级的Major赛制,还有什么电竞能与之媲美?让Major再次伟大!

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论(121)

最新评论(121)